Coinbase 在上月中的 Base Camp,宣佈「beginning to explore」 Base token,一改以往信誓旦旦沒有發幣計劃的口風。

這種轉軚沒有人會怪責,一則商業機構改變計劃無可厚非,二則即使 2023 年 Base 鏈計劃剛開始就有計劃,暗中盤算也可以理解,以免招來大批不屬目標用戶、不由衷參與,只為擼幣而來的空投獵人,虧了空投事小,扭曲數據、建立不起初始用戶群事大。

消息一出,即使是「explore」,甚至只是「beginning to」,已馬上催生不少擼幣教學,就連反應遲鈍的我,也決定和大家一起投機一下⋯⋯講實話吧,其實是,LikeCoin v3 已於九月一日在 Base 鏈鑄造,並目標本月底開放予 Likers 升級手上的 v2 通證,因此我計劃寫個 Base 鏈系列,替大家熱身一下。

至於空投,有理由推動自己試用新鏈新 dApps 沒甚麼不好,但 Base 鏈的規模已經極大,現在進去已不屬「識於微時」,建議別對橫財抱太高期望,倒不如著眼於提升自己,擼不到空投也是賺,如果幸運拿到,就當額外獎賞好了。

讓我們先從相關背景與基礎知識談起。

由 COIN 入 Base

即使沒買過幣,大部分人都聽過 Coinbase,知道是家中心化交易所,甚至是其股東,因為它在納斯達克上市,代號為 COIN,更在本年五月納入標準普爾 500 指數。

巧妙得很,Coinbase 的另一大塊業務不叫別的,正是 Base,可以說,Coinbase = COIN + Base,前者是傳統金融體制的一部分,循規蹈矩,公認是全球最規範的中心化交易所之一(雖然同樣免不了被 Gary Gensler 領導的 SEC 控告);後者則透過開發以太坊的第二層網絡(L2),營運去中心化的 web3 生態。

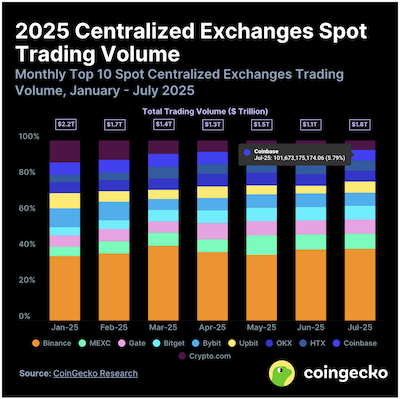

或許有人認為 Binance 才是世界第一,以交易量計市佔率近 40%,相對而言名氣極大的 Coinbase 只有不到 6%;另一邊廂,運行於 BNB Chain 的 PancakeSwap 也是交易量最大的去中心化交易所(DEX),佔 20+%,上月有傳美國司法部即將與 Binance 和解,更讓 BNB 超越千鎂兼衝破歷史新高,現時市值排名佔第五,除 BTC、ETH 外,僅次於 USDT 和 XRP。

勝者為王,以數字衡量,Binance 的確是無可爭議的「世一交易所」,然而 Coinbase 卻更令我欣賞,佩服它一方面在傳統體制高度合規,令政府、企業、沒能力或沒意願自我管理資產的用戶放心,另一方面經營自家鏈時,又能尊重 web3 價值,實現去中心機制,社群有聲有色,教人五體投地。

我跟同期的很多人一樣,2017 年初期買幣時主要用 Coinbase,雖然第一筆交易是 Kraken。因為定位和法規,Coinbase 的功能非常陽春,但已能滿足當時的我。時間快進到幾年前,具體時間忘記了,或許是為符合美國規定,又或許純粹是中美關係緊張,Coinbase 主動踢走所有「中國香港」用戶,雖然或可想辦法以 BNO 身分註冊,但我早就沒在用 Coinbase,甚至不怎麼用任何中心化交易所了,隨它愛砍就砍,也沒深究。

順得哥情失嫂意,高度配合法規與國策,不但使得 Coinbase 幣種少,功能簡單,甚至連老用戶都要踢走。不設准入機制的區塊鏈於是成為最佳補充,COIN 服務不了的,正好由 Base 來滿足。不過,對我而言,不是用不了 COIN 才退而求其次用 Base,而是 Base 鏈加上各種 dApps,本來就比 COIN 豐富、好用得多。

L2=麻將的籌碼

雖然 web3 的大前提是去中心,但大部分人要麼不懂、要麼不在乎所用的區塊鏈是否去中心。

更吊詭的是,追求分散程度,妥協的往往是用戶體驗,要不手續費高,要不就比較慢,再不然就是麻煩些;反過來,不執著於去中心與否而「專注用戶體驗」的公鏈如 BNB,卻能以最快速度攻城掠地,捕獲大量用戶。

其實,若 Coinbase 有樣學樣,複製 BNB 的成功經驗,找來些友好驗證人,輕鬆做出快速而廉價、甚或某些交易免費的 Base 鏈,只要兼容以太坊虛擬機(EVM),自然有大把 dApps 配合,再加些經濟誘因推廣,用戶才不在乎去不去中心,何況還貼了 Coinbase 的品牌。好樣的 Coinbase,不走捷徑,選擇以太坊的 L2 方案,透過 Optimistic Rollup 由以太坊守護 Base 鏈的安全性。

以上兩句火星話,大致可以這樣去理解:Alice、Bob、Carol、Dave 四位打麻將,每當有人糊了就要銀行轉帳支付,即使現在不用跑到分行,手機就能搞定,也有夠麻煩,因此四位使用籌碼交易,等四圈打完才一次過結算,再在銀行轉帳落實,不但效率高得多,銀行要處理的交易也因此大幅減少。在以上例子,從凡事要臨櫃到手機 app、但依然比較慢的就是以太坊主鏈;籌碼就是高效得多的 L2;而每四圈結算然後在銀行轉帳落實這個操作,就是「rollup」。

至於 Optimistic,顧名思義是指樂觀地假設 L2 的記錄真確無誤,沒被竄改;但樂觀假設不等於盲目相信,系統設有七天「挑戰期」,供技術人員及社群對問題交易提出挑戰,避免太快在主鏈落實,「過咗海就係神仙」。

To BASE or not to BASE

由於 L2 沿用 ETH 支付手續費,選擇獨立成鏈的如 BNB,主要是為了「肥水不流別人田」,不在乎有否真正去中心的機制去守護用戶的資產。相反,選擇成為 L2 的 Base 鏈,獲得以太坊的防禦,代價是放棄以手續費為自家幣推動價格的機會。

不過,即使不能用作手續費,大部分 L2 如 Arbitrum、Optimism、Ink、Scroll 等都會發行自家通證,用作社群治理和推動生態等,同樣有價有市,反正除了極少數如 ETH、SOL 等,幣價通常跟手續費收入關係不大。

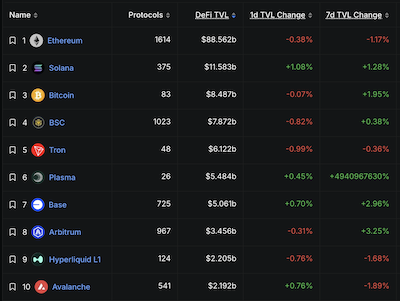

事實上,做到一定規模卻還沒發幣的 L2 寥寥可數,何況 Base 鏈在多項指標名列前茅,DeFi 總鎖倉(TVL,total value locked)達 USD 5bil,超越 Arbitrum 成為 L2 之最。參考其他規模相若的鏈,Base 鏈一旦發幣,市值至少 10 bil,牛市中隨時上 100 bil,超越 COIN 現市值 80 bil!連又笨又鈍的我都意識到,Coinbase 不可能不會算,鬼才信不會發 BASE 幣,問題只在何時發、怎樣發而已。

面對氣勢如虹的 Base 鏈,「beginning to explore」的 BASE 幣,投資者是否該「ape in」COIN,留待大家自行決定。作為用戶,只要進入 Base 生態,試用主流 dApps 及周邊工具,既可習得新知識,又可能得到空投,可說是立於不敗之地。

至於具體如何入手,有甚麼值得試用,下週回來繼續。

p.s. 一不留神,2025 年已過 3/4,本年進入倒數模式,思考從躊躇滿志地想「挖甚麼坑」、「怎樣做得更多」,變成保守認命地想「怎樣完成已經開展的」、「有甚麼必須放棄」。一年如此,一生也如此。

發佈留言